Bagi setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP), melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan sudah menjadi kewajiban rutin. Dari pelaporan itu, biasanya hasil akhirnya akan menunjukkan status kurang bayar, nihil, atau lebih bayar.

Nah, status yang sering bikin penasaran adalah lebih bayar. Banyak PKP bertanya-tanya: kenapa ya SPT PPN saya bisa lebih bayar? Apakah ada yang salah dalam pencatatan? Atau justru ini hal wajar?

Artikel ini akan membahas dengan sederhana penyebab SPT PPN berstatus lebih bayar, serta apa dampaknya bagi PKP.

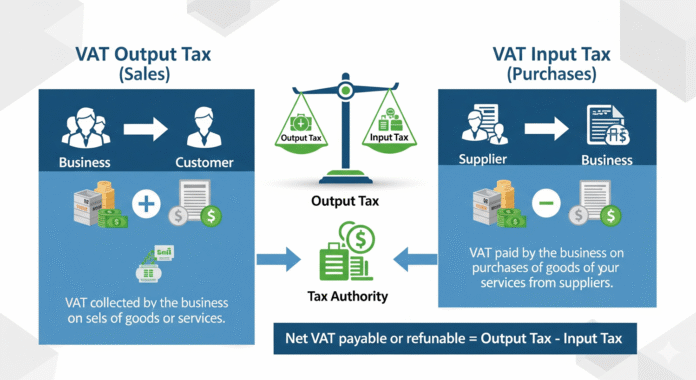

Sekilas tentang Skema PPN

Sebelum masuk ke penyebab lebih bayar, mari kita segarkan dulu bagaimana skema PPN dihitung.

Formulanya sangat sederhana:

PPN terutang = Pajak Keluaran – Pajak Masukan

- Pajak Keluaran: PPN yang dipungut saat PKP menjual barang/jasa kena pajak.

- Pajak Masukan: PPN yang dibayar PKP saat membeli barang/jasa kena pajak dari pihak lain.

Jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan → PKP wajib setor PPN (status kurang bayar).

Jika Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan → status nihil.

Jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran → inilah yang disebut lebih bayar.

Penyebab SPT PPN Lebih Bayar

1. Pajak Masukan Lebih Besar dari Pajak Keluaran

Ini adalah penyebab paling umum. Terjadi saat dalam satu masa pajak, perusahaan lebih banyak melakukan pembelian dibandingkan penjualan.

Contoh sederhana:

- Pajak Keluaran (penjualan) = Rp50 juta

- Pajak Masukan (pembelian) = Rp70 juta

- Selisih = Rp20 juta → lebih bayar

Hal ini sering terjadi pada perusahaan yang sedang dalam tahap investasi atau pengembangan usaha.

2. Transaksi di Awal Usaha (Belum Ada Penjualan)

PKP yang baru berdiri biasanya sudah banyak melakukan belanja modal: beli mesin, sewa kantor, beli peralatan, tapi belum ada penjualan.

Akibatnya, Pajak Masukan menumpuk, sementara Pajak Keluaran masih nol. Ini membuat SPT PPN berstatus lebih bayar.

3. Impor atau Pembelian Aset Bernilai Besar

Perusahaan yang melakukan impor atau membeli aset besar (misalnya mesin produksi, kendaraan operasional, atau gedung) biasanya membayar PPN Masukan dalam jumlah signifikan.

Jika penjualannya belum sebanding, otomatis Pajak Masukan jauh lebih besar dari Pajak Keluaran, dan status lebih bayar pun muncul.

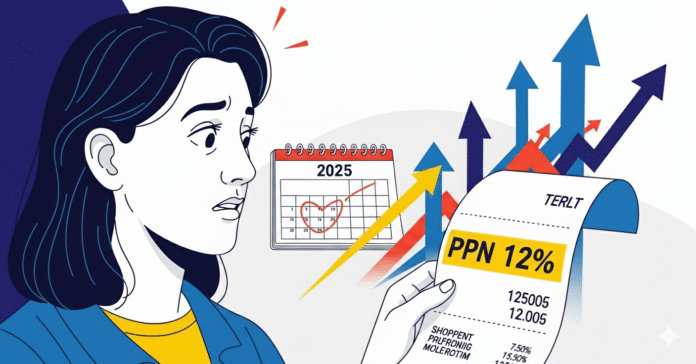

4. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP)

Ekspor BKP dikenai tarif PPN 0%. Artinya, saat menjual ke luar negeri, PKP tidak memungut PPN Keluaran. Namun, untuk memproduksi barang ekspor, PKP tetap membayar Pajak Masukan di dalam negeri.

Akibatnya, saldo Pajak Masukan selalu lebih besar, sehingga SPT PPN cenderung berstatus lebih bayar.

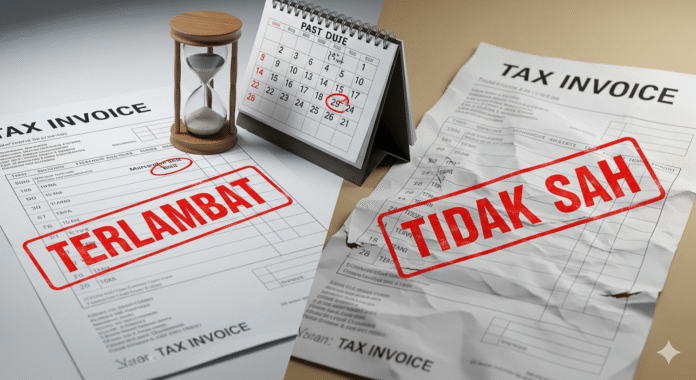

5. Kesalahan Administrasi (Human Error)

Tidak jarang status lebih bayar muncul bukan karena bisnisnya rugi atau banyak belanja, melainkan karena ada kesalahan pencatatan. Misalnya:

- Pajak Masukan tercatat dobel.

- Pajak Keluaran tidak tercatat semua.

- Ada faktur pajak yang seharusnya tidak bisa dikreditkan tapi tetap dimasukkan.

Oleh karena itu, rekonsiliasi data faktur sangat penting dilakukan sebelum melaporkan SPT.

Apa yang Terjadi Jika SPT PPN Lebih Bayar?

Ketika SPT PPN berstatus lebih bayar, ada beberapa konsekuensi:

- Bisa Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya

Selisih lebih bayar bisa digunakan untuk mengurangi kewajiban PPN di bulan-bulan berikutnya. Ini pilihan paling praktis dan sering digunakan PKP. - Bisa Diminta Kembali (Restitusi)

PKP juga bisa mengajukan restitusi atau pengembalian pajak. Namun, proses restitusi biasanya lebih panjang karena akan ada pemeriksaan dari DJP untuk memastikan kebenaran data. - Menjadi Sorotan DJP

SPT PPN dengan status lebih bayar sering menjadi “lampu merah” bagi DJP. Tidak jarang PKP yang sering melaporkan lebih bayar akan menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) atau bahkan pemeriksaan.

Tips Agar Lebih Bayar Tidak Jadi Masalah

- Lakukan Rekonsiliasi Rutin

Sebelum melapor, cocokkan data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pastikan tidak ada faktur dobel atau terlewat. - Cek Validitas Faktur Pajak

Pastikan faktur Pajak Masukan valid, sesuai ketentuan PER-03/PJ/2022. Faktur yang tidak sah tidak bisa dikreditkan. - Komunikasi dengan Account Representative (AR)

Jika sering melaporkan lebih bayar karena alasan usaha (misalnya ekspor atau investasi), sebaiknya komunikasikan dengan AR di KPP. Dengan begitu, DJP memahami kondisi perusahaan Anda. - Gunakan Aplikasi e-Faktur dengan Tertib

Kesalahan teknis sering jadi biang kerok. Dengan update aplikasi e-Faktur terbaru, risiko salah input bisa ditekan.

Contoh Kasus Praktis

Kasus 1: Perusahaan Baru

PT ABC baru berdiri Januari 2025. Pada bulan itu, PT ABC membeli peralatan produksi Rp2 miliar dengan PPN Rp220 juta. Namun, belum ada penjualan.

- Pajak Keluaran = Rp0

- Pajak Masukan = Rp220 juta

- Status = lebih bayar Rp220 juta

Kasus 2: Ekspor Barang

PT XYZ melakukan ekspor barang senilai Rp1 miliar (tarif PPN 0%). Untuk memproduksi barang itu, perusahaan sudah membayar PPN Masukan Rp120 juta.

- Pajak Keluaran = Rp0

- Pajak Masukan = Rp120 juta

- Status = lebih bayar Rp120 juta

Penutup

SPT PPN berstatus lebih bayar bukan selalu pertanda buruk. Justru dalam banyak kasus, itu wajar terjadi—misalnya saat perusahaan baru berdiri, sedang banyak belanja modal, atau melakukan ekspor.

Namun, PKP tetap perlu hati-hati. Lebih bayar bisa juga terjadi karena kesalahan pencatatan atau administrasi. Jika ini yang terjadi, risiko mendapatkan teguran dari DJP akan lebih besar.

Ingat, solusi terbaik adalah: rekonsiliasi data, jaga validitas faktur, dan selalu komunikasikan kondisi ke AR. Dengan begitu, status lebih bayar tidak lagi menjadi masalah, melainkan bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan bisnis.